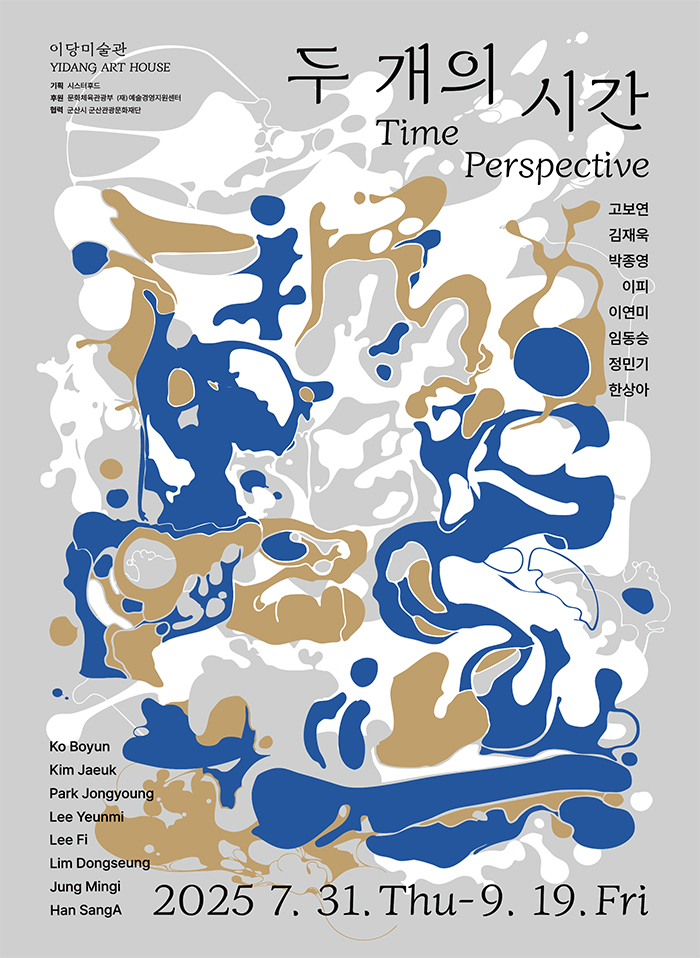

제목 두 개의 시간_Time Perspective

작가 고보연 · 김재욱 · 박종영 · 이피 · 이연미 · 임동승 · 정민기 · 한상아 (8인)

장소 이당미술관, 전라북도 군산시 영화군 구영6길 108

기간 2025. 7. 31 (목) - 9. 19 (금)

시간 월-일 오전 11시 - 오후 7시

오프닝 2025. 8. 2 (토) 오후 2시

기획 SISTERHOOD

그래픽 다행

후원 문화체육관광부, (재)예술경영지원센터

협력 군산시, 군산관광문화재단

SNS @sisterhood_seoul @timeperspective2025

전시 소개

시스터후드는 농경지와 근대의 유산 뒤로 고층 아파트와 대규모 산업지대가 중첩된 도시 군산에서 전시 <두 개의 시간_Time Perspective>를 개최한다.

예술경영지원센터의 2025 지역전시 활성화 사업의 일환으로 기획된 이번 전시는 ‘도시’라는 공간에 내재한 다층적 시간성을 탐구하는데서 출발하였다. 군산은 근대화와 국가 주도의 전략적 관광개발을 거치면서 과거의 상흔과 미래의 희망이 교차하는 독특한 풍경을 만들어왔다. 본 전시는 효율성과 발전이라는 현대적 가치 속에서 소외된 기억과 감각의 층위를 되살리고, 과거와 현대가 교차하는 특수한 지점에서 일상의 경계를 허물며 나타나는 신비로운 지점을 초현실적 환상으로 재해석하여 <두 개의 시간>이라는 제목하에 펼쳐진다.

전시에 참여하는 여덟 작가(고보연·김재욱·박종영·이피·이연미·임동승·정민기·한상아)는 과거와 현재, 기억과 상상 사이의 아슬 아슬한 경계 넘기를 시각적으로 구현해 낸다. 여러 차례 용도 변경되어 과거의 잔해가 켜켜이 쌓인 전시 공간에 위계 없이 없이 몽타주처럼 자리한 작품들은 마치 초현실주의자들이 파리의 뒷골목에서 찾아 헤매던 “끔찍하지만(Erwachen)” 빛나는 그 무엇인가를 보여주는 것만 같다. 그리고 이러한 도시의 균열과 틈에서 드러나는 징후들은 권태로 가득한 삶에서 다른 세계로 넘어가는 출구를 만들어낸다.

화이트 큐브가 아닌, 허물고 짓기를 반복한 공간에 작품이 놓인 풍경은 현실적이면서 비현실적이고 자유로우면서도 신비롭다. 과거와 현재라는 분리될 듯 결코 분리될 수 없는 두 개의 시간이 혼종하는 공간에서 관람객들은 현실과 꿈 사이를, 의식과 무의식의 사이를 넘나든다. 그리고 역사의 잔해와 현실의 부스러기가 발하는 폐허의 빛을 발견할 것이다. 이율배반이 현현하는 순간을 포착하는 것이 예술이라 여겼던 벤야민의 믿음처럼, 의미와 폐허가 서로 무관하지 않고 연결되어 있는 이 곳에서 섬광처럼 찾아드는 비밀스럽고도 새로운 순간을 맞이하기를 희망한다.

참여 작가 소개

고보연 (b.1972)

고보연은 전북대학교에서 서양화를 전공하고 동 대학원을 졸업한 뒤, 독일 드레스덴 미술대학에서 회화와 입체, 미디어 작업을 공부하며 작업의 폭을 넓혀왔다. 주로 바느질, 천 자르기, 솜 넣기, 오브제 연결과 같은 반복적이고 노동집약적인 과정을 통해 여성과 어머니, 가족, 그리고 사회적 관계의 물리적·심리적 연결성을 드러낸다. 이러한 작업은 버려진 천, 헌옷, 폐지 등 일상적 재료에 따뜻한 생명성을 부여하며 치유적 메시지를 담아낸다.

작가는 서울, 광주, 전주, 군산, 독일 등지에서 18회 이상의 개인전을 개최했으며, 군산미술상, 광주 신세계 미술상, 하정웅 청년작가상 등 다수의 상을 수상했다. 또한 경력단절 여성, 발달장애인, 노년층 지역민과의 협업 전시를 지속하며 사회적 공감과 예술치유의 가능성을 확장하고 있다. 현재 군장대학교 겸임교수로 재직하며, 지역사회와 문화예술교육 활동을 병행하고 있다.

고보연, 켜켜한 여성의 시간 2, 2021, 천, 솜, 바느질, 가변크기

김재욱 (b.1992)

김재욱은 계명대학교에서 영상애니메이션을, 홍익대학교에서 영상디자인을 전공하며 디지털 이미지와 공간 연출의 가능성을 탐구해왔다. 디지털 콜라주라는 독자적인 방식을 통해 평면과 입체, 스틸과 무빙 이미지, 현실과 가상, 전통과 현대를 결합하며 시간과 공간, 기억의 층위를 시각화하는 작업을 이어가고 있다.

그의 작품은 미디어 파사드, 대형 LED, 전광판 등 공공장소 디스플레이를 통해 지역의 랜드마크와 도시 정체성을 현대적으로 재구성 하며, 움직이는 영상 콜라주로 시간성과 순환, 기억의 감각을 드러낸다. 서울시청 시민청 미디어월, 국립극장 옥외 미디어글라스, 베트남 하노이 한국문화원 등 국내외 주요 공간에서 대형 미디어 설치와 전시를 선보였으며, 인천국제공항 미디어타워, 서울 문화비축기지 등 다양한 랜드마크에서 작품을 발표했다. 또한 영화 독전(2018), 비상선언(2022) 메타버스 프로젝트 등 영화·커머셜·브랜드 협업도 활발히 이어가고 있다.

김재욱, 신강원산수도, 2023, 단채널 영상

박종영 (b.1978)

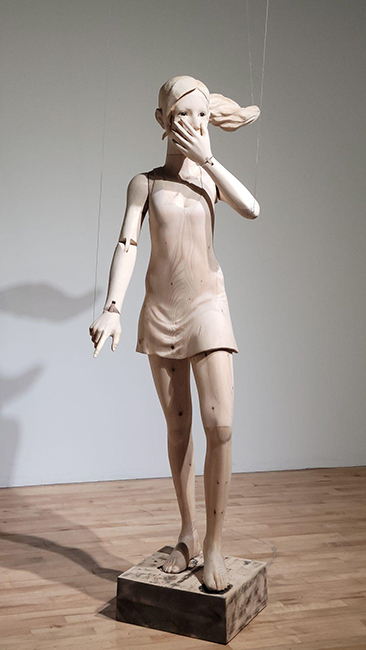

박종영은 홍익대학교에서 조소를 전공하며, 조각의 물성을 기반으로 디지털 기술과 기계장치를 결합하는 작업을 이어왔다. 목조각과 서보모터, 웹캠 등의 장치를 결합해 움직임과 상호작용을 만들어내는 인터랙티브 키네틱 아트를 선보이며, 감시와 통제, 권력과 자유 의지 같은 주제를 현대 디지털 사회의 맥락에서 재해석하고 있다.

2007년 대학 졸업 전부터 움직이는 마리오네트 시리즈를 지속적으로 발표해온 그는 국내외 국공립 미술관과 갤러리에서 개인전과 단체전에 참여하며 작업의 스펙트럼을 넓혀왔다. 2024년 제24회 송은미술대상전 본선에 올랐으며, 국립현대미술관, 광주시립미술관, 전남도립미술관 등 주요 공공 미술관에 작품이 소장되어 있다. 최근에는 디지털 시대의 감시 메커니즘과 참여형 예술의 가능성을 다양하게 확장하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

이피 (b.1981)

이피 작가는 시카고미술대학에서 순수미술을 전공하고, 동 대학원에서 아트 앤 테크놀로지로 석사 졸업하였다. 작가는 회화, 설치, 조각, 드로잉, 퍼포먼스 등 다양한 장르를 넘나들며 기이하고도 독특한 상상의 세계를 펼쳐온 작업으로 주목받아왔다. 1997년 고등학생 시절 첫 개인전으로 화제를 모은 이후, 한국과 해외에서 다수의 개인전과 단체전에 참여하며 활동을 이어왔다.

그녀의 작업은 수많은 신체의 파편과 변형된 형태, 일기적 드로잉이 연속되며 자신과 사회, 현실과 상상, 인간과 동물의 경계를 자유롭게 넘나드는 상상 동화 같은 내러티브를 만들어낸다. 이는 현실에서 비롯된 감정과 기억을 이피만의 생물 백과로 환상화하며, 개인의 경험과 시대상을 투영한다는 평가를 받고 있다.

2011년 국립현대미술관 고양미술창작스튜디오, 2014년 서울시립미술관 난지미술창작스튜디오, 2017년 스페인 빌바오아르떼와 2024년 상하이 스와치 아트 피스 호텔 등 국내외 주요 레지던시에 참여했으며, 2025년에는 한국인 최초로 미국 현대예술재단의 도로시아 태닝상을 수상하며 국제적인 주목을 받았다.

이피, 300년만에 다시 태어난 순간, 2021, 장지에 먹, 색연필, 금분, 아크릴, 수채, 191x126cm

이연미 (b.1981)

이연미는 샌프란시스코를 기반으로 활동하며, 회화·설치·디지털 등 다양한 장르를 넘나드는 작업을 이어오고 있다. 국민대학교에서 회화를 전공한 작가는 2005년부터 ‘정원’ 시리즈를 통해 현실과 판타지의 경계를 탐구하는 회화 세계를 구축해왔다. 그녀의 작품에는 에덴동산을 연상시키는 상상 속 정원을 배경으로, 식물과 동물, 인간의 역할이 뒤바뀐 이질적이면서도 서정적인 풍경과 사랑스러운 인물들이 등장한다. ‘정원’이라는 공간은 욕망과 경계, 낯섦과 보호, 억압 등 인간 내면의 복합적 감정을 이야기적으로 풀어내는 서사의 장치로 기능한다.

아틀리에 아키와 표 갤러리를 비롯해 여러 공간에서 개인전을 개최했으며, 홍콩 K11, 상하이 파워롱미술관, 파리 메종 오즈멘, 샌프란시스코 하시모토갤러리 개관전 등 세계 여러 도시에서 작품을 선보였다. 또한 Art Miami, Art Central Hong Kong 등 국제 아트페어에도 꾸준히 참여하며 활동의 폭을 넓혀가고 있다.

이연미, Alison in the closed garden, 2021, 단채널영상

임동승 (b.1976)

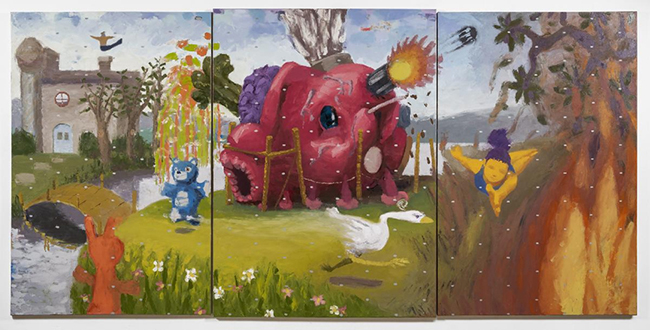

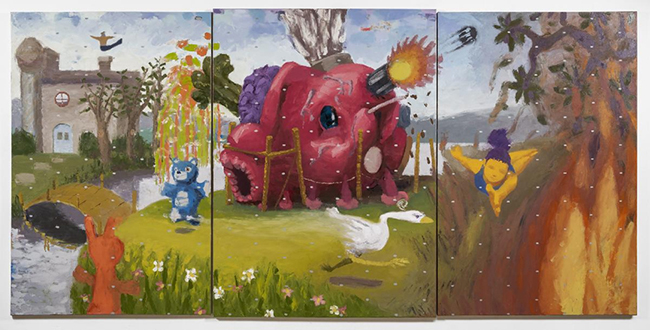

임동승은 서울대학교에서 철학을 전공한 뒤, 서양화를 공부하며 회화의 방법론과 확장 가능성을 탐구해왔다. 초기에는 전통적 회화의 완성과 확장에 몰두했으나, 2016년 이후에는 문학적·환상적 요소와 미디어의 파편, 꿈과 무의식의 이미지를 수집해 재배치하는 새로운 회화 방식을 전개하고 있다. 그의 작업은 낯선 내러티브와 모호성, 비유적 유머를 품으며 추상과 구상의 경계를 넘나든다. 특히 ‘도트–그리드–허점’ 기법을 통해 점과 빈틈마저 작품의 일부로 끌어들이며, 관객이 여백 속에서 스스로 서사를 만들어가도록 유도한다.

아트스페이스3와 양구군립 박수근미술관 등 유수의 공간에서 열 차례 개인전을 열었으며, 아트센트럴 홍콩, 겸재정선 미술관, 서울대학교 미술관 등 국내외 다양한 그룹전에 참여했다. 그의 회화는 동양화의 여백 전통과 현대 서양화의 방식을 융합하며, 수수께끼와 여운을 통해 동시대 회화의 새로운 가능성을 모색하고 있다.

임동승, 전생담 제9번, 2024, 캔버스에 유화, 220x446cm

정민기 (b.1985)

정민기는 회화, 조각, 설치, 퍼포먼스 등 여러 장르를 넘나들며 활동하며, 재봉틀이라는 독창적인 매체를 통해 새로운 조형 언어를 탐구해왔다. 계원조형예술대학 멀티미디어디자인과를 졸업한 뒤, 2010년부터 국내외 다양한 광장에서 재봉틀 드로잉 퍼포먼스를 선보이며 미술계의 주목을 받았다. 이러한 그의 드로잉은 단순한 선과 면을 넘어 실과 천을 켜켜이 쌓아 다양한 층위와 입체감을 만들어내며, 소멸하는 존재와 기억, 그리고 소외된 이들을 기록하고 보듬는 행위로 확장된다.

갤러리 이마주(2024), 이응노의 집(2022), 벗이미술관(2022) 등에서 약 십여 차례 개인전을 개최했으며, 국내외 다양한 그룹전에 참여했다. 또한 아미미술관, 벗이미술관, 이응노의 집 등에서 레지던시 작가로 활동하며 작업의 지평을 넓혀왔고, 최근에는 젠틀몬스터, 앤더슨벨, 코오롱 등 브랜드와의 협업을 통해 동시대 미술의 경계를 확장하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

정민기, 마고, 2015, 광목과 솜을 겹쳐서 재봉틀로 드로잉, 먹과 아크릴 채색, 194x234 cm

한상아 (b.1987)

한상아는 홍익대학교에서 동양화를 전공하고, 전통 동양화의 미학적 기반 위에 현대적 재료와 감각을 접목하는 작업을 이어왔다. 광목천에 먹과 실, 바늘을 사용하여 회화와 섬유, 평면과 입체의 경계를 유연하게 넘나들며 자신만의 조형 언어를 탐구해왔다. 여성성과 모성의 경험을 비롯해 삶 속에서 마주한 감정과 기억을 주요 모티브로 삼으며, 이를 흑백 모노톤 화면 위에 상징적이고 은유적인 장면으로 풀어낸다.

OCI미술관과 송은아트큐브, 이탈리아 밀라노의 Galleria Fumagalli 등 국내외 다양한 공간에서 개인전을 개최했고, 서울대학교미술관과 국립아시아문화전당 등 여러 그룹전에 참여했다. 또한 OCI 영 크리에이티브(2021), 서울문화재단 금천예술공장 레지던시(2023–24)에 선정되는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

한상아, 오늘도, 2022, 광목, 먹, 실, 솜, 155x180cm

이당미술관 소개

이당미술관은 군산 개항 이후 일식집, 여관 그리고 목욕탕이 있던 자리였다. 40년이 넘게 영화동 주민들의 몸과 마음을 깨끗이 씻겨준 동네 목욕탕이었던 영화장은 2008년 이후 도심의 활력을 잃고 주인을 잃은 채 버려졌다가, 2015년 영화동 문화 재생 프로젝트의 리모델링되어 현재의 미술관으로 거듭났다. 현재 이당미술관은 1층과 2층에 미술관과 카페가 자리하고 있으며, 3층에는 예술가 레지던스를 운영중이다. 창고 공간으로 방치되었던 4층 공간은 이번 전시를 계기로 새로운 미술관 공간으로 재탄생 되었다. 이처럼 이당미술관은 역사의 시간을 간직하면서 군산의 구석구석을 조망하고, 젊은 예술가들에게 새로운 무대를 제공하고 있다.

시스터후드 소개

시스터후드는 갤러리, 옥션하우스, 아트페어, 비엔날레 등 문화 전반에 걸친 프로젝트를 15년 이상 기획해 온 전문 여성 기획자들이 모여, 2020년 5월 결성된 전시 에이전시이다. 현재는 세 명의 멤버를 주축으로 객원 큐레이터들과 협력하며, 다양한 테마와 규모의 아트 프로젝트를 진행하고 있다.

시스터후드는 아트와 디자인, 순수예술과 서브컬처 등 장르 간의 경계와 위계를 뛰어넘는 브릿지 역할을 통해, 대중에게 보다 솔직하고 친숙하게 다가가는 예술적 소통의 가치를 만들어가고 있다.

소유보다 경험이 중요해진 새로운 문화 트렌드 속에서, 다양한 장르와 주제의 예술을 탐구하며 재미있고 과감한 도전과 솔직하고 꾸밈없는 여성 예술인의 목소리를 담아내는 소통의 가치를 발전시키고 있다.